3.1 2016年7月導入の合理化された手続

欧州特許庁は、2016年7月1日から、異議申立案件の早期終結を目指し、合理化された手続の運用を開始した。

新手続では、特許権者の答弁書提出期間(4ヶ月)の延長を例外的な場合を除いて認めない、新たな事実・証拠の(遅れた)提出は、決定に明らかに影響を及ぼすものでないと認めない、等、審理期間を短縮するための様々な運用事項がある。

3.2 審理期間

欧州特許庁は、単純なケースについては、新手続導入前には19~27ヶ月であった審理期間を15ヶ月に短縮することを目標としている9)。なお、日本特許庁の特許行政年次報告書2019年版によると、2018年の日本における異議申立の審理期間は、平均7.2ヶ月であり、既に欧州特許庁の目標よりも短い期間で審理が終了している。

欧州特許庁のQuality Report 2019 10)によると、新手続導入以前は、平均審理期間が約30ヶ月でほぼ横ばいだったのに対し、2019年10月の時点で平均審理期間が約18.7ヶ月にまで短縮された。

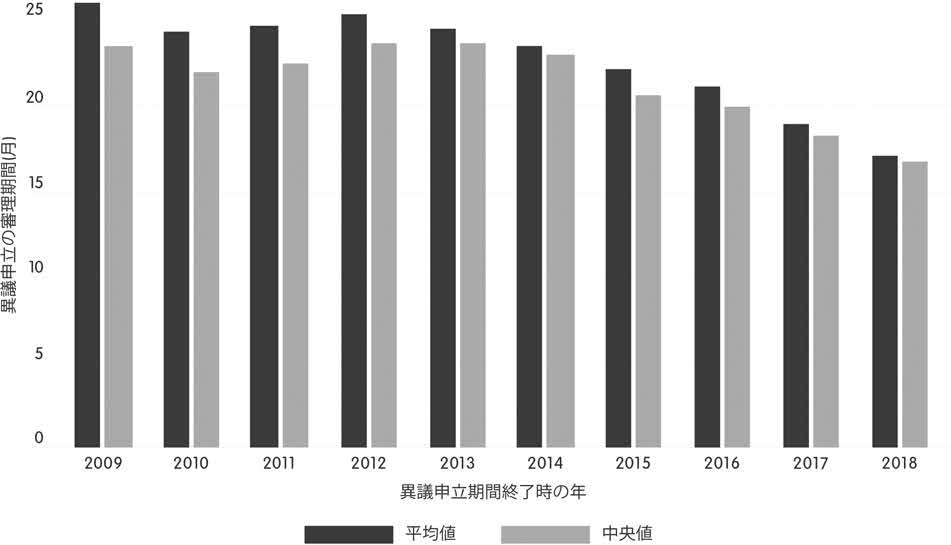

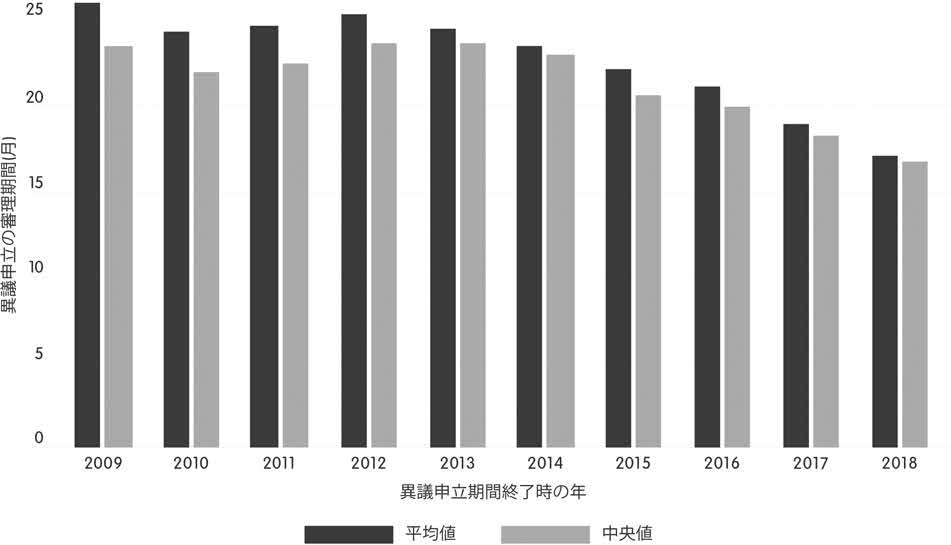

解析チームが2009~2018年に異議申立期間が終了した表1に示す特定のライフサイエンス分野の特許権に対して申し立てられた5,000件以上の異議案件(以下、「特定ライフサイエンス分野の異議案件」と称する)について調査分析したところ、異議決定までの平均期間は、新手続導入前である2009~2014年に異議申立がなされた案件では顕著な変化はみられなかったが、2015年には平均22.1ヶ月、2018年には平均17.1ヶ月まで短縮された(図3)。

表1 調査対象の特定ライフサイエンス分野

.png?width=1665&height=283&name=Opposition%20Trends%20in%20Life%20Science%20Sectors%20in%20Europe%20Table%20(Japanese%20Translation).png)

図3 審理期間の変化

3.3 口頭審理までの期間

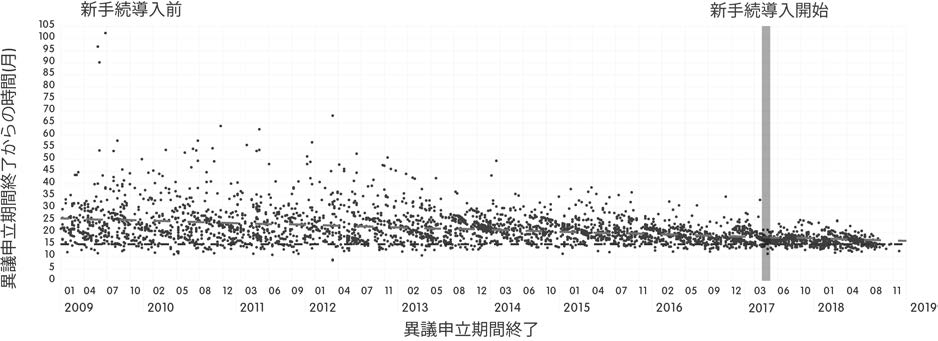

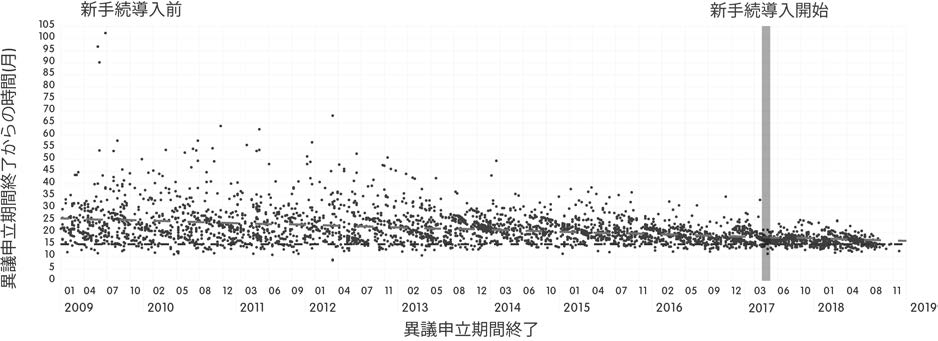

図4に示すとおり、特定ライフサイエンス分野の異議案件については、口頭審理がより早期に行われる傾向にあったが、特に新手続導入後は、異議申立期間終了から口頭審理まで25ヶ月を超す案件がなくなり、大多数の案件の口頭審理が異議申立期間終了から10~20ヶ月以内に行われるようになった。

図4 異議申立期間終了から口頭審理までの時間

3.4 期間が短縮された手続

解析チームはさらに、特定ライフサイエンス分野の異議案件について、時間短縮が図られた手続を調査した。

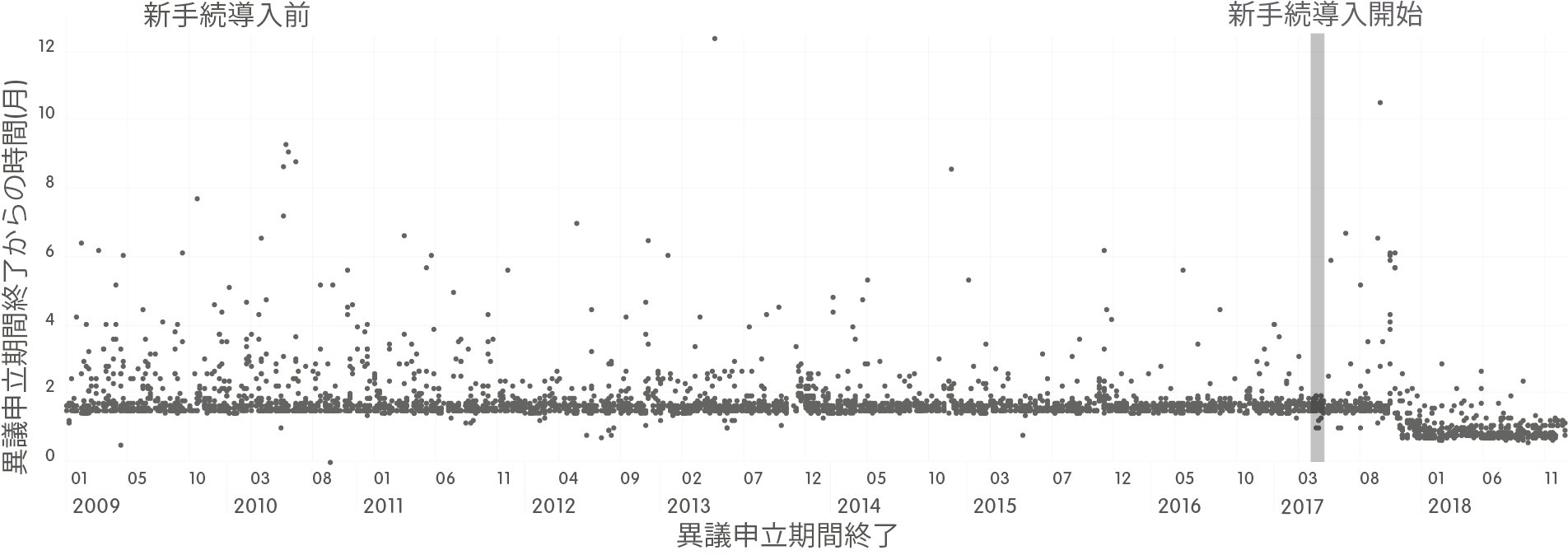

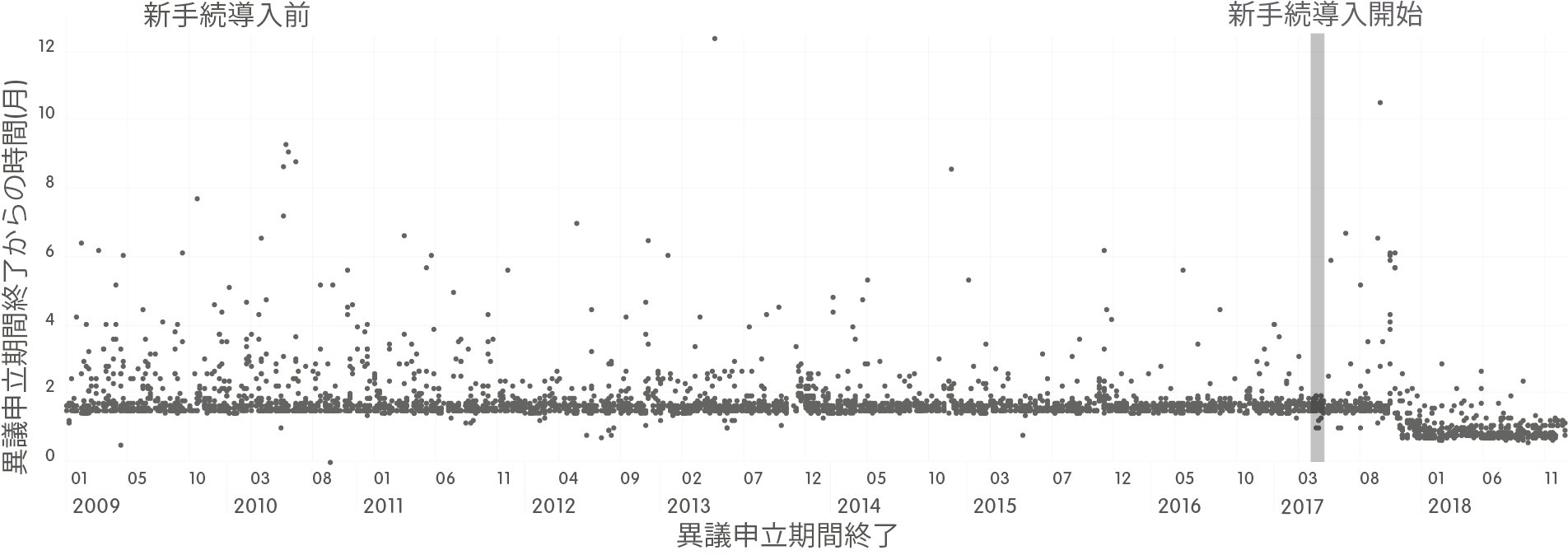

(1) 答弁書提出期限が通知されるまでの時間

異議申立期間終了後、欧州特許庁にて異議の審理を担当する異議部から特許権者へ答弁書提出期限が通知されるまでの時間を図5に示す。新手続導入前は、異議申立期間終了後1~2ヶ月以内に発送されることが多かったが、2017月11月を境に大多数が1ヶ月以内に発送されるようになった。これはおそらく、欧州特許庁内での処理に変化があったものと思われる。

図5 異議申立期間終了後、異議部から特許権者へ答弁書提出期限が通知されるまでの時間

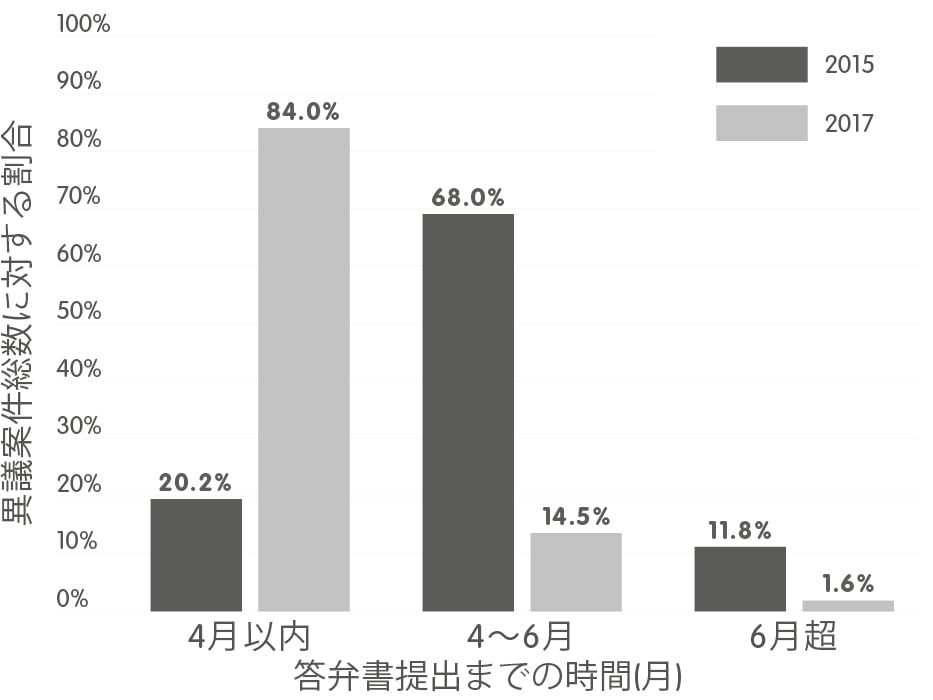

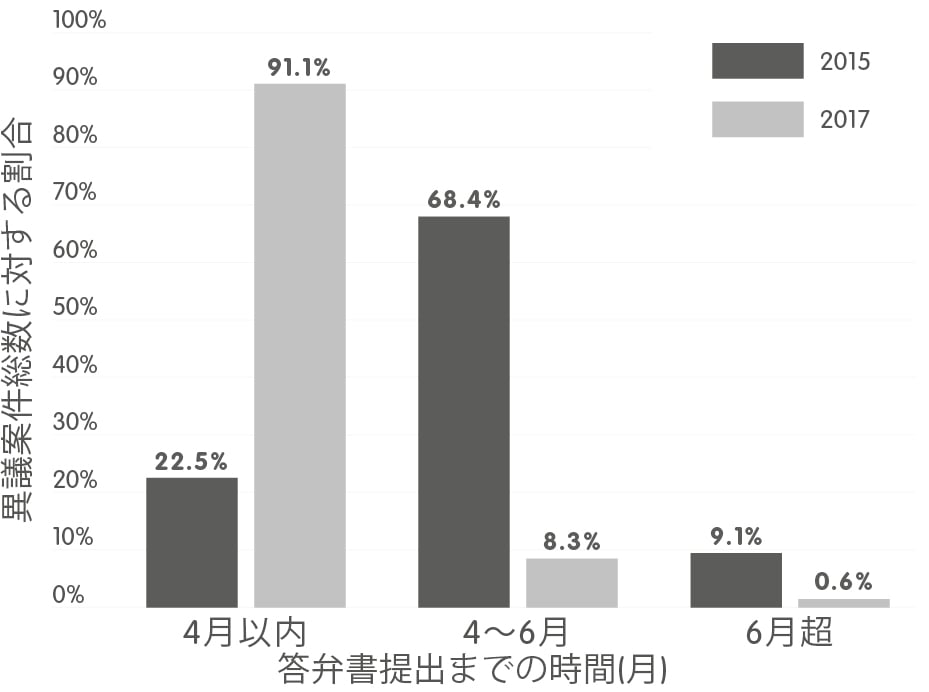

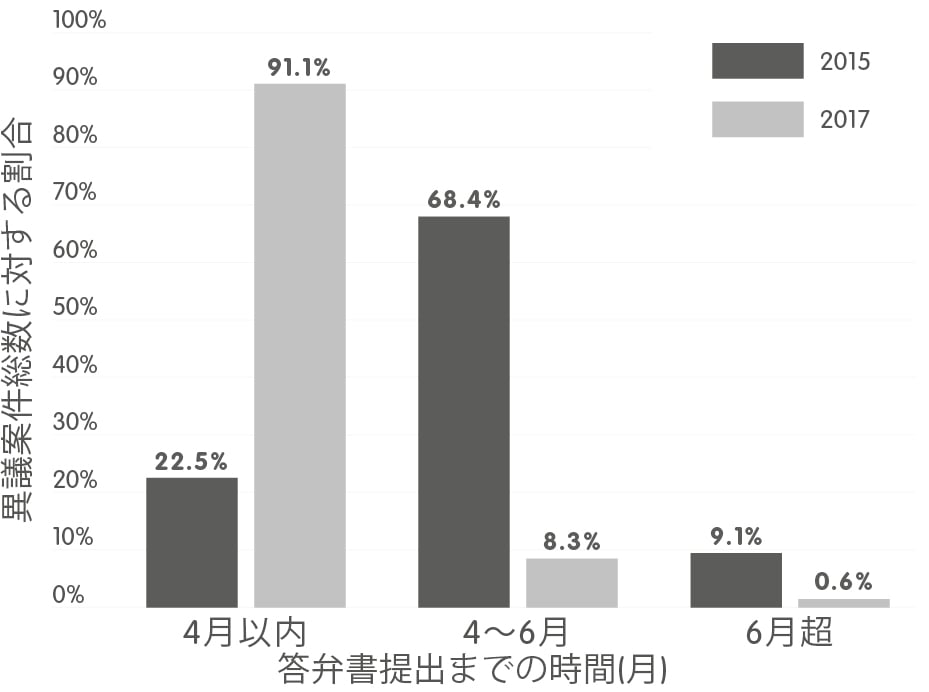

(2) 答弁書が提出されるまでの時間

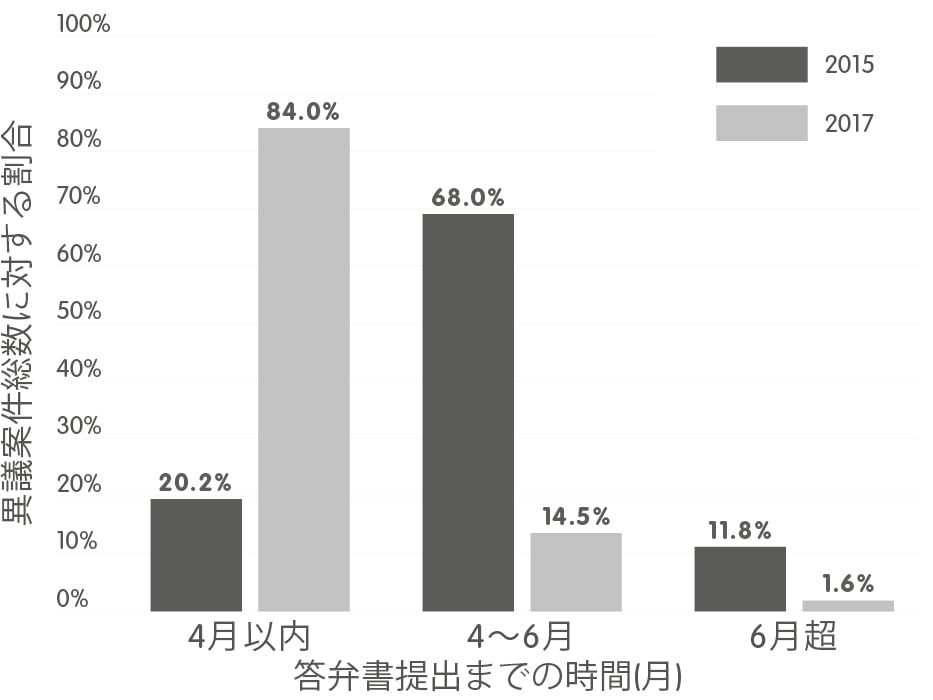

次に、新手続導入前の2015年および新手続導入後の2017年の答弁書提出期限通知後に特許権者が答弁書を提出するまでの時間を、異議申立人が1人および複数人の異議案件について図6に、また、異議申立人が1人の異議案件のみについて図7に、それぞれ示す。答弁書提出期限は、答弁書提出期限通知から4ヶ月であり、異議部が許可すれば延長が認められる。

図6 答弁書提出期限通知後に特許権者が答弁書を提出するまでの時間(異議申立人が1人および複数人の場合)

図7 答弁書提出期限通知後に特許権者が答弁書を提出するまでの時間(異議申立人が1人の場合)

図6に示すとおり、新手続導入前(2015年)は、68%の特許権者が4~6ヶ月以内に応答し、約12%の特許権者が応答までに6ヶ月以上を費やしていた。これに対し、新手続導入後(2017年)は、4~6ヶ月以内に応答した特許権者は14.5%に減少し、応答までに6ヶ月以上を費やした特許権者はわずか1.6%であった。

異議申立人が1人の場合(図7)も、同様の傾向がみられるが、変化はより顕著である。新手続導入前は、約68%の特許権者が4~6ヶ月以内に応答し、約9%の特許権者が応答までに6ヶ月以上を費やしていたが、新手続導入後は、4ヶ月を超えて応答したのは、わずか約9%であった。

答弁書提出までの時間が短縮されたのは、特許権者がより早期に答弁書を提出しようと努力した結果なのであろうか。それとも、欧州特許庁の手続上の変更が答弁書の早期提出に何らかの影響を及ぼしているのだろうか。

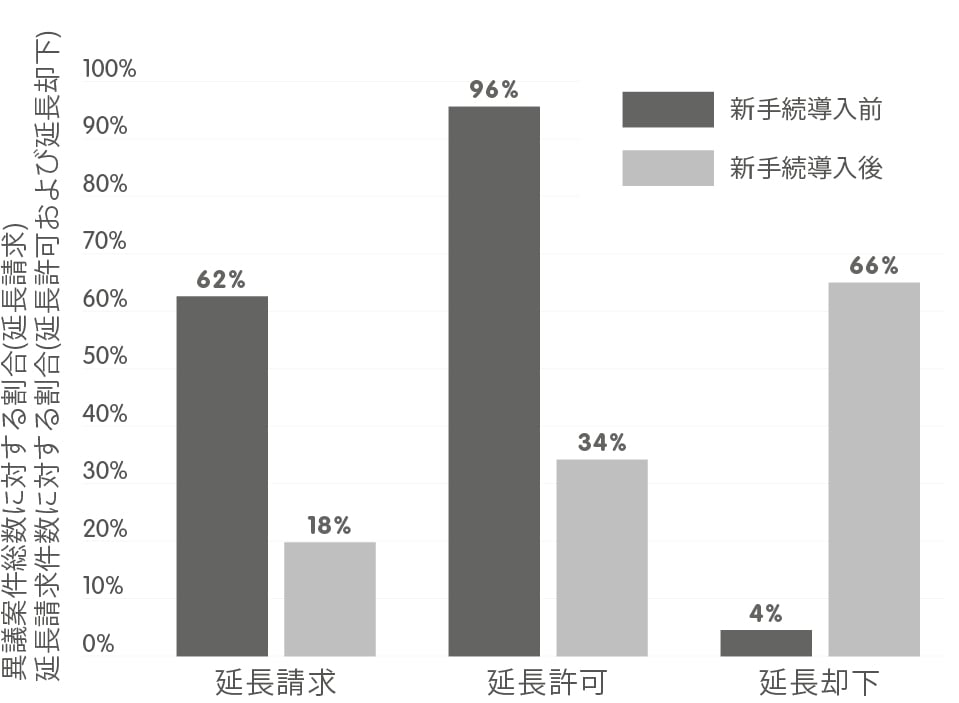

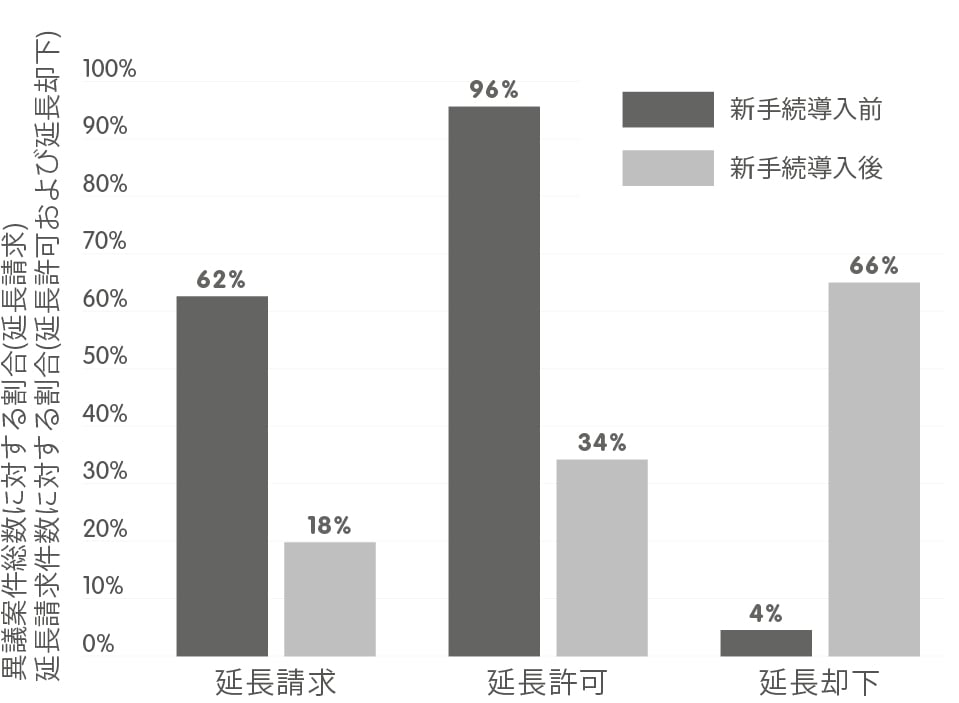

この疑問を解消すべく、異議申立人が1人の異議案件の答弁書提出期限の延長について、さらに調査した結果を図8に示す。

図8 異議申立人が1人の異議案件の答弁書提出期限の延長の認否

新手続導入前は、62%が延長請求し、その内の96%と殆どの案件で延長を認められていたのに対し、新手続導入後は、延長請求したのは僅か18%で、さらにその内の34%しか延長が認められなかった。

延長が認められる割合の顕著な低下は、新手続導入前は延長請求理由が特になくとも殆どの場合で延長が認められていたのに対し、新手続導入後は延長は例外的な場合を除いて認めないという新手続の運用に従い延長を認めない場合が増えたことが大きな理由であると考えられる。

一方、特許権者も、延長は例外的な場合にのみ認められるという運用に対応するために、安易に延長を考えず、延長しなくて済むよう答弁書に応答する準備をするようになった結果、延長請求が減少したことが想像できる。

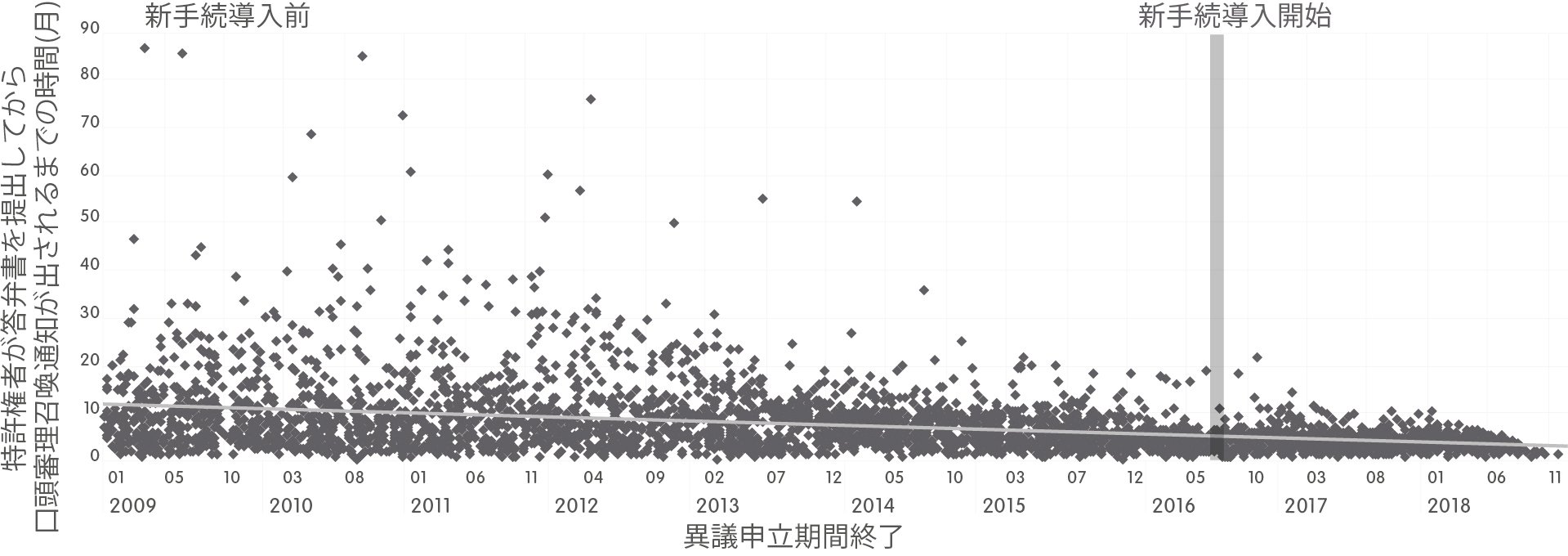

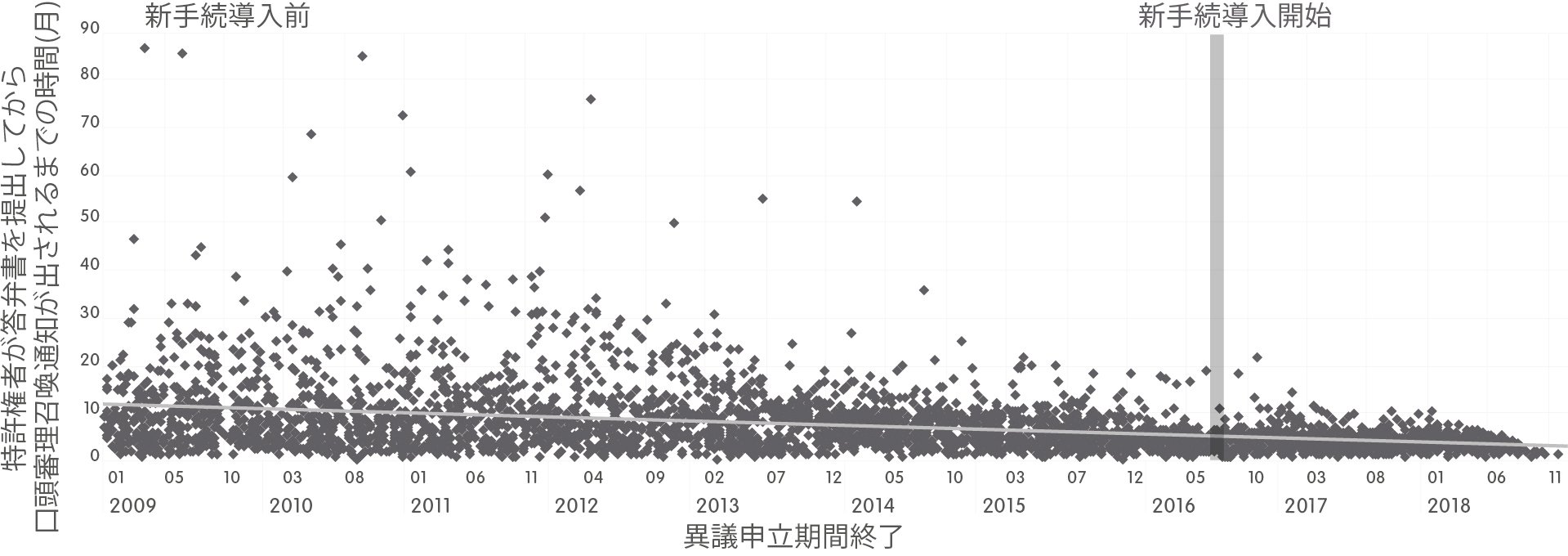

(3) 答弁書提出後口頭審理召喚通知が出されるまでの時間

図9 答弁書提出後口頭審理召喚通知が出されるまでの時間

次に、答弁書提出後、口頭審理召喚通知が出されるまでの時間についても調査したところ、2012年くらいまでは、平均6ヶ月程度に口頭審理召喚通知を出されていたものの、大きなばらつきがあった。これに対し、新手続導入後は、ばらつきが少なくなり、2018年は、平均3ヶ月以内の口頭審理召喚通知の発送を達成している(図9)。

3.5 まとめ

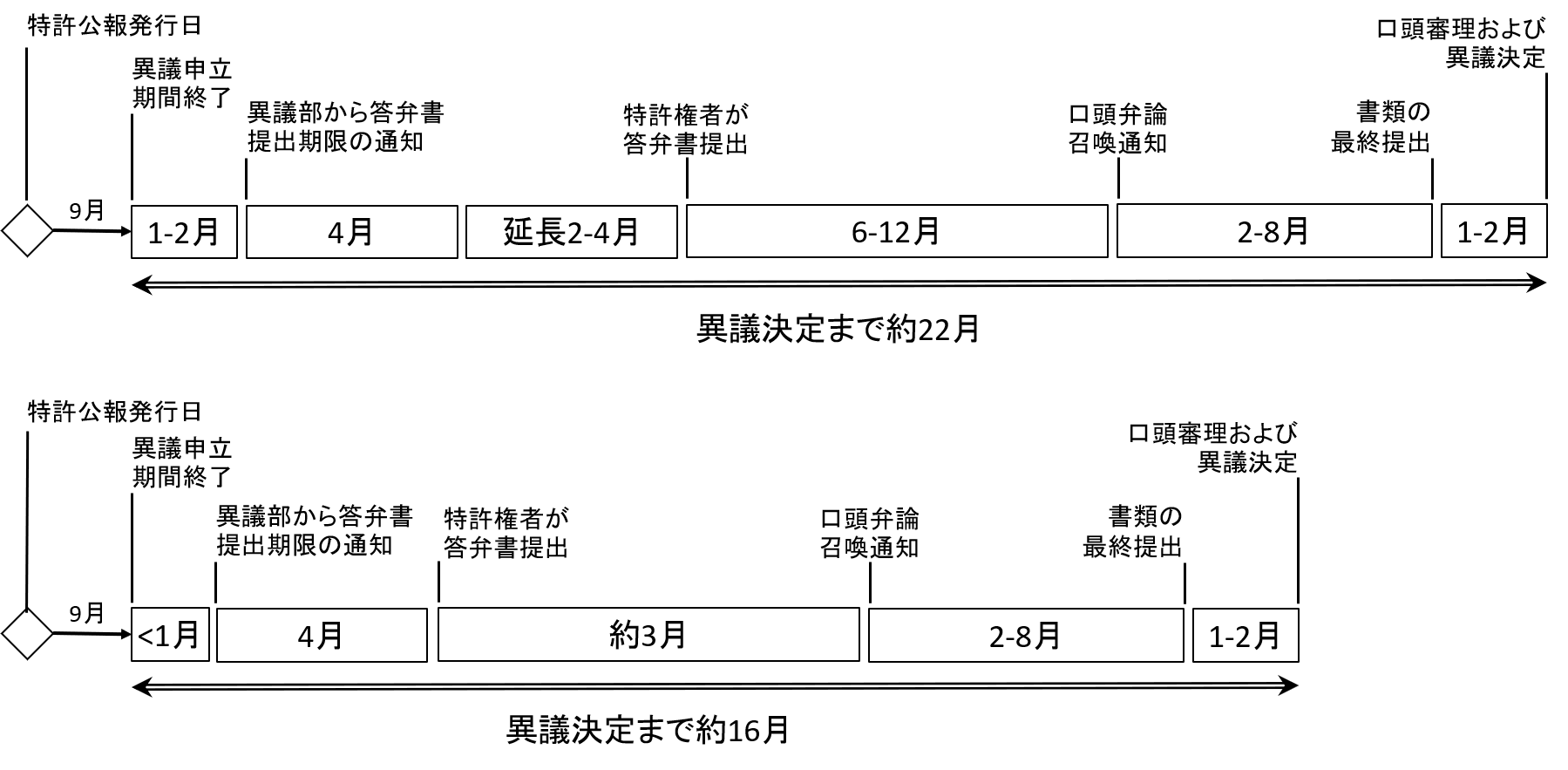

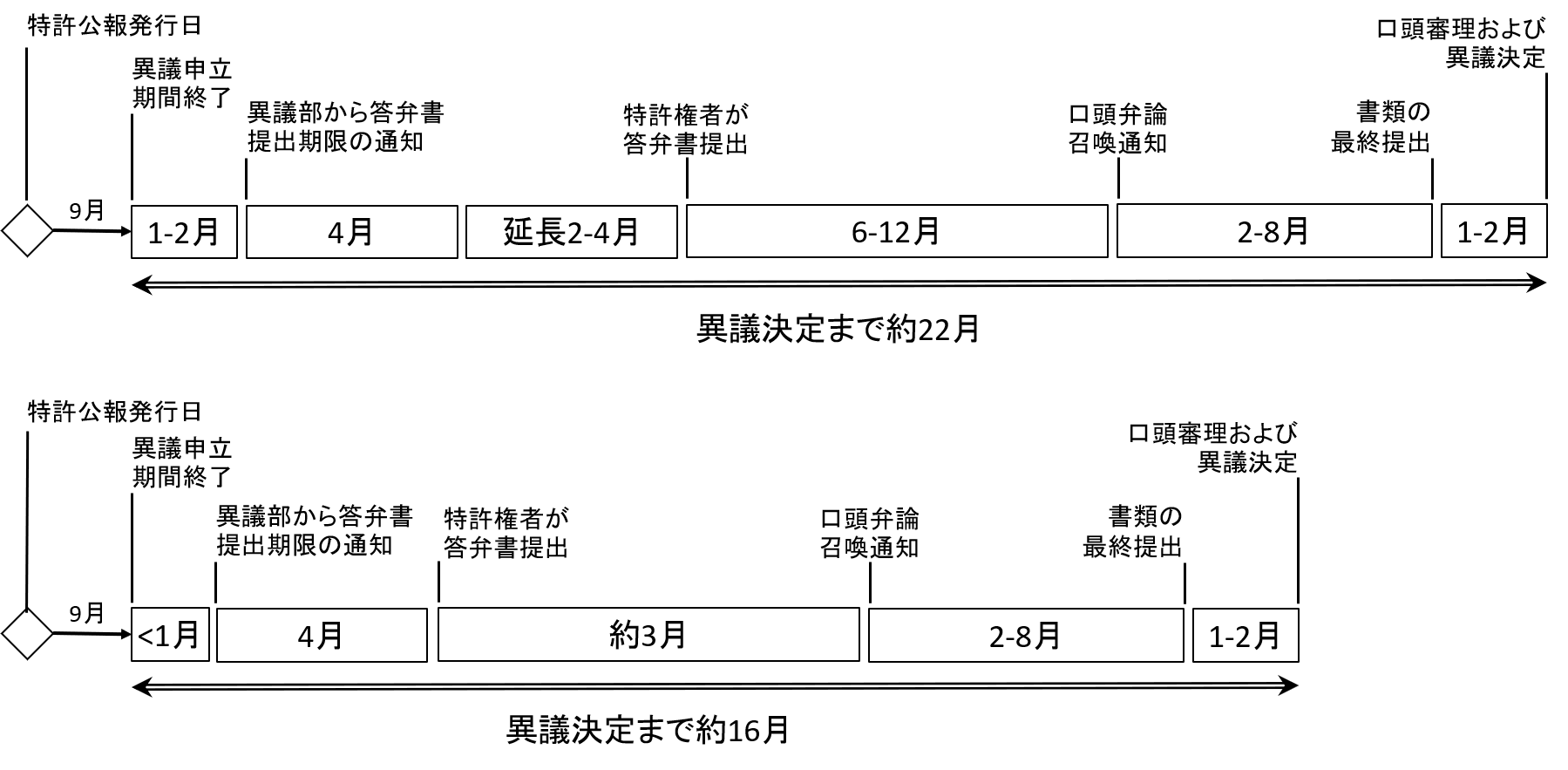

図10に2016年7月1日より前と2016年7月1日の新手続運用開始後の異議申立手続の時間軸の変化をまとめる。

審理期間の短縮は、早期終結を求める異議申立人や公衆にとっては喜ばしいものであるが、防御する立場の特許権者にとっては、図8に示した通り、答弁書提出期間の延長が通常認められないこととなった結果、答弁に必要な新たなデータの入手や専門家からの宣誓書などを準備する期間が短くなった。特許権者は、これまで以上に、防御に向けて先回りして準備する必要がある。

図10 新手続導入前後の時間軸の変化

.png?width=1665&height=283&name=Opposition%20Trends%20in%20Life%20Science%20Sectors%20in%20Europe%20Table%20(Japanese%20Translation).png)

%202.png?width=639&height=789&name=Opposition%20Trends%20in%20Life%20Science%20Sectors%20in%20Europe%20Table%20(Japanese%20Translation)%202.png)

%203.png?width=755&height=659&name=Opposition%20Trends%20in%20Life%20Science%20Sectors%20in%20Europe%20Table%20(Japanese%20Translation)%203.png)

%204.png?width=573&height=481&name=Opposition%20Trends%20in%20Life%20Science%20Sectors%20in%20Europe%20Table%20(Japanese%20Translation)%204.png)